- 27837

- 产品价格:20680.00 元/个 起

- 发货地址:广西桂林七星区 包装说明:不限

- 产品数量:9999.00 个产品规格:不限

- 信息编号:171028903公司编号:14576884

- 庞老师 校务主任 微信 13977316952

- 进入店铺 在线留言 QQ咨询 在线询价

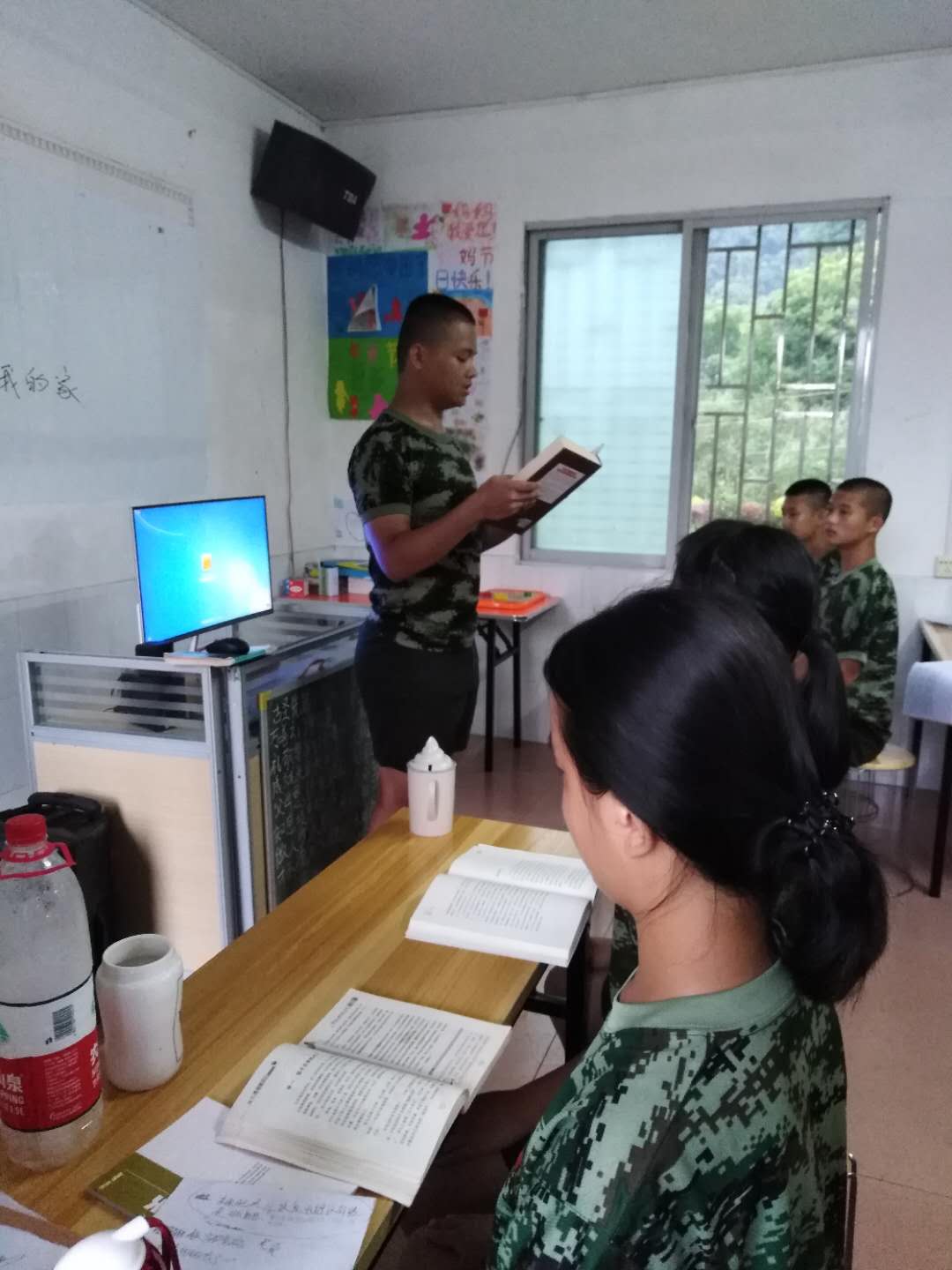

柳州叛逆少年教育教育咨询收费

- 相关产品:

孩子叛逆、成绩出现突变的背后,往往能够追溯到家庭教育的变化。父母的教育方式出现偏差,导致亲子关系的紧张。强势型父母:易引发孩子形成焦虑、回避、冲动型人格障碍;冷漠父母:易引发孩子形成分裂、型人格障碍;溺爱型父母,易引发孩子自恋、依赖型人格障碍。父母要根据孩子的问题及时调整教育方式。

日常生活中,父母还可以有意创造一些教育契机,比如,在跟孩子比赛时故意输掉,然后学着孩子的样子生气地并说些“输了,不玩了,真没劲”的话,如果孩子反过来恳求继续玩,则在继续玩的时候赢她,观察她输了之后的反应,如果她输了就像平时一样不开心甚至,就引导孩子反思刚才自己输了时她作为赢家的所思所想,并借机给她讲胜败乃兵家常事的道理。如果孩子输了能够做到继续努力,就借机表扬她“输得气”的勇气,然后,家长在接下来的游戏中故意让她赢,进一步引导她体验“输了并不可怕,只要不放弃努力,就可能成功”的道理。孩子在同伴交往或阅读绘本、观看碟片的过程中也可以随机渗入相应的教育。久而久之,孩子就渐渐明白了重要的游戏或交往本身的快乐,而非谁强谁弱这个结果。

应对逆反期的孩子,虽然要以宽容、尊重和艺术地处理为主,但有种情况也需要父母坚持一下底线,那就是当孩子的“叛逆”会招来生命危险、健康风险或妨碍他人时,比如,不让他动插座,他偏要动,大冷天的让她穿衣服,她偏不穿,不让他打小朋友,他偏要打。而且,这个时候往往由不得父母“迂回”制止,当下的强硬阻止便成为不可少的应对之策,只是事后跟孩子讲清个中的道理。孩子也需要这样的规范来明白行为的限度,这有助于他们的正常社会化。

很多的“叛逆”,都是源于一种对束缚的抵抗,如果你强迫孩子听话,命令他服从你的指挥,当孩子不听话的时候,甚至还痛下毒手、又打又骂,那么,孩子只会在“压迫”下“反抗”!你敢打他骂他,他必然以牙还牙,也打你骂你,“不听话”的状况只会愈演愈烈!